父亲一起受访 是最大肯定

父亲要求他们做事要认真,不能半途而废。她回忆说,念小学时有次怕母亲看到她的成绩不理想,竟然笨到在试卷上冒母亲的签名。父亲发现后,怒不可遏,一把抓住她双手,抽出裤带就要鞭她,幸好阿嬷和小姑来劝阻。“我从此知道,要做对的事,错了就要认。”

她说,女性要兼顾家庭,扮演为人妻和母亲的角色,本来就不容易的,何况是将陶艺当事业。对家婆帮忙打理家务,让她可以安心,她也由衷感谢。

从艺术学院毕业到创业初期,她积极施展艺术创作才华,也搞义展,参与社区和公益活动。到了“知天命之年”,她更着重于教学。

杨启仁笑说,女儿想念拉萨尔艺术学院时,他想到的第一个问题是:“艺术可以赚到钱吗?”嘴巴虽说得轻松,其实,这正是父亲对女儿的关心,就怕女儿受苦,生计无着落。所以,他最初的想法是,女儿到四妹的律师行学速写等文书工作。

她身体力行,证明了女性也可以在陶艺方面大放异彩:“很多人以为我是在家中后院辟一个小小工作室或当嗜好而已。没有人想到我会全情投入至今,其实这要感谢老公的支持。”

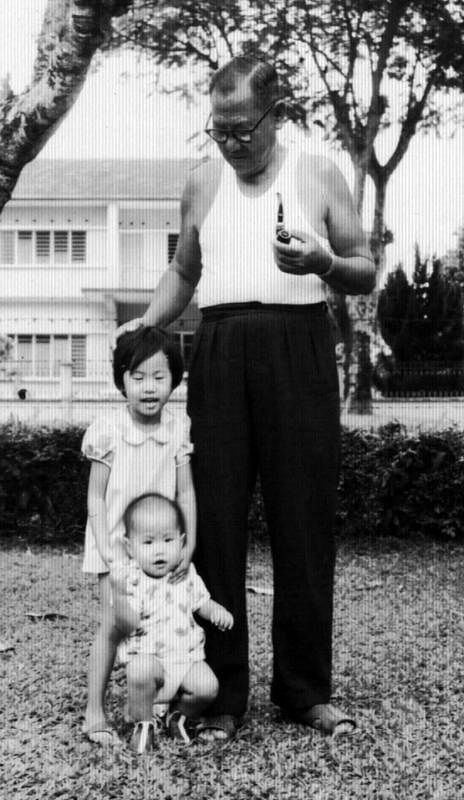

杨应愫回想小时候,父亲有时会用手故意拨乱她和妹妹的头发,她知道那是父亲对女儿们的爱。

不过,母亲王美兰则没有阻止女儿,她说:“这是她(杨应愫)自己的人生,我没有强制她要做什么行业。我只要她开心就可以了,不用赚多多钱。她有选择的自由。”

聚光工作室的台面、摆设柜,都是她从别人丢弃的物品中,重新敲打、组装而成的“环保”作品。

一旁的杨启仁搭腔:“只要不是做坏事,令家人蒙羞就可以了。”

杨应愫忆起一个笑话,她曾经在父亲出国公干时,开着他的马赛地旧车到学校,因而被误会是富家千金。

有道是“做女人难,做名女人更难”,在杨应愫眼中,身为女人要以陶艺为生更是难上加难,必须比男性加倍努力。

她说:“一名教特需学校的朋友林淑玲的父亲中风时,我们抬着拉胚用的电动旋转椅到他家,坐在他的轮椅旁抓住他的手,教他做陶碗。看着林伯伯的手指沾满一堆堆泥土,他喜形于色地学着、专注地做着,对他而言,中风后还能用双手做陶碗,是奇迹,提振了他的心情,我也深受感动。”

还在念小学的杨应愫,一次可以几小时不动地在旧家(一号德财台,现已改成马路)墙上帮蚂蚁“建水泥隧道”。

父亲教会她分享

一生得以埋首陶瓷创作和教学,杨应愫由衷地说:“是身边众人‘塑’就今天的我,没有他们,我没有今天。”

陶艺学生老少皆有,她不单只是教手艺,更希望大家能从中看到自己只要肯学,同样可以做出一件件陶瓷来,并同时找到生活的价值。

澳洲友人Brian Kemp曾告诉她,要有教无类,无私分享,影响着她的教学观,即使是视障学生,她也能让对方从捏土、拉胚中,找到触觉的喜乐。

她说:“这是父亲第一次跟我一起受访,对我来说,这已经是他最大的肯定了。”

杨应愫说,父母对她的另个影响,就是通过身教让她知道结婚是一辈子的事,要爱另一半:“我爸不会在我们面前牵妈妈的手,他是很保守的男人。但是我们知道他很爱妈妈。我妈是个非常单纯的家庭主妇。爸爸曾说过,他日百年,他希望我妈比他先走,因为要是他先离世,我妈会受不了丧夫的打击,他不要我妈承受那样的苦。这是爱啊!”

从聚光、发光,到照亮别人,现在的杨应愫花更多时间在教学,从健全人士到弱势群体,她说:“不管是怎样的人,眼睛看不看得见,只要还有一双手,都可以从触觉找到心的依靠,找到快乐。”

艺术,是这个家族的基因。

她说,求学时,老师都会让男生负责窑烧,怕女生烫到手或不小心扭伤,不鼓励她们漏夜守在炉边等作品烧好。不过,她都克服了这些“性别”局限,自己动手窑烧。在工作室内,她还是坚持自己烧制作品,只是改成电源供热,温度在1200摄氏度,工作环境非常热。

她说:“这里(工作室)是我的‘安全地方’,是我名副其实的防空壕。很多成人学员下课后也会跟我分享心事,无所不谈,可以说,这里是大家的‘心灵防空壕’。”

这些人包括父母、弟妹和亲戚;好友、同学、前老板、艺术学院的老师、客户与相信和支持她的老公等。即使是学生和公益团体,也让她找到分享的喜悦。

多年来,只要人在新加坡,父母一定会出席支持她的作品展,她说:“他不会当面称赞我,但我知道他是通过行动支持我,为我感到骄傲。”在母亲眼中,则只要孩子们做得好,过得平安开心,就是最大满足:“我妈对我们的要求就是那么简单。”

母亲搭腔:“我看得出她会朝艺术发展,她不是读书的料,偷塞钱给她学车,因为觉得那是一技之长。”

当然,她的商业作品也进入一些家庭,被认购为居家摆设。

趁杨启仁与妻子从国外返新,约了他们俩和女儿杨应愫做专访,让他们来一次面对面的谈话。

她说:“我喜欢看窑烧,在艺术学院实习时,最难忘是亲眼目睹那种火舌追着氧气直冲而上的情景。是火,给了陶艺作品添加额外不同的色彩。”

从拉萨尔艺术学院毕业后,杨应愫留在学院当了一年助教。之后经同学介绍到黄田龙位于马里士他路的陶艺工作室工作8年。1999年3月,任私人专机机师的丈夫林友杰支持她在碧山一防空壕内开设“聚光”工作室,让她沉浸在艺术领域中,从事艺术创作和教学。间中,她办过个人艺术展,应邀参与政府的其他艺术团体活动,也为慈善团体搞过义展。

后来,她也接了许多酒店、餐馆、政府和私人企业的陶瓷和雕塑专案,其中一个就是为澳门一家赌场酒店内的羽毛雕塑,这个羽毛作品,等同一个真人的身高,加上张开的双手,最大挑战是须分批入窑烧制,再慢慢结合在一起。这个作品还漆上类似白金的虹彩(Lustre)以加强其光泽,制作前,杨应愫还先做个模型,确保可行。如今,模型仍在她的聚光工作室内。

本地陶艺家杨应愫,体内流着艺术的基因!先从商而后当上牙科医生的祖父杨白云无师自通,在书法、水墨画、篆刻、潮剧,甚至是业余爱好胡姬花接种上,都做得有声有色。牧师父亲杨启仁(77岁)曾是船务工程师,也擅长指画,虽然已到古稀之年,仍然马不停蹄地带着妻子王美兰(76岁)到不同国家地区布道和教导神学。

众“塑”今日的我

杨应愫说自己“加龙古尼”(karung guni,指收集旧物)的个性来自父亲。她说,小时候父亲在槟城布道时,会将别人丢弃的冰箱、浴缸等搬回家,再改装成鱼缸,鱼缸里的鱼则是从沟渠捉回来的打架鱼或小观赏鱼。“来到新加坡后,我爸会买木料自己动手做书架和一些家具。别人不要的旧家具,他也会重新组装,我常说,这就是给旧物新生。爱惜物品,不随意浪费,是爸爸从身教中灌输给我们的价值观,也就是惜福。”

刚过去的星期四(26日)是她父母结婚53周年,三年前,杨应愫为父母编制了相册,珍藏他们的美好回忆。今年,因冠病疫情,家人取消了外出用餐的庆祝方式。

我的父亲母亲

婚后15年才成功怀上儿子,她说,儿子丰富了她的生命,圆满了她当妈妈的夙愿。

妈妈点头,慈祥地补充:“她有一双创意的手。”

一旁的杨启仁微笑补上这么一句:“够吃就好。”

总结陶艺在她心中的地位,她这么说:“陶艺,不是我的事业,它是我的生命。”

母亲回忆说,长女从小就展现艺术细胞,小她三岁的妹妹玩芭比娃娃时,她却是拆下芭比娃娃的衣服,重新缝制成一条新裙子给芭比娃娃。

“她从小就十指动个不停,什么东西到她手中,就会变出另一个东西来,她喜欢小模型,不爱家家酒。”

杨应愫说父亲保守传统,从不夸奖女儿,但会通过行动支持与赞赏女儿。

他深信,只要肯做、有工作就不会饿死。当然,他对女儿的要求是:“不但要做得好,还要更好,要有一定的水准!”

杨应愫念书时,美术一直是她唯一的特优科目。O水准成绩不甚理想,她当私校生重考,之后,在1987年顺利考入拉萨尔艺术学院修读三年专业文凭。在拉萨尔求学期间,她不单学陶艺制作,还有珠宝和室内设计。

先后与中央医院和黄廷方医院癌症生存者合作的艺术活动中,也令她被病患的积极心态所感动,进一步看到分享的价值。

2015年,她获扶轮社颁予“年度艺术家奖”,她有感而发地说:“泥和水,在拉胚中会‘拉伸’出喜悦来。艺术大门不应将弱势群体或病人拒于门外。艺术是无限制的!”

至今,久未见面的友人见到她,免不了会试探地问她:“你还在做那个(陶艺)吗?”“你还在制作陶锅吗?”

搞艺术,穷定一生?这是很多人甚至是决定投身艺术工作者,对艺术创作根深蒂固的观念,何况在30年前。

杨应愫的独生子今年9岁,也跟她一起“玩泥塑”,工作室里就有儿子的作品,如动物和电影中的异形人偶等。问她,会否希望儿子将来也当陶艺家?她摇头表示不希望儿子这么辛苦,但不管儿子将来的选择是什么,她都会支持,就像父母当年支持她在陶艺发展一样。

她回忆说,一位在拉萨尔艺术学院当客座讲师的澳大利亚陶艺家海伦赫德(Helen Herde)在她即将毕业前,勉励她说身为女人要成为陶艺家,需要百分百的投入……她知道,相较于男性同行,她须加倍努力才能站稳一席之地。

她也教癌症病患、中风病人、盲人和特需孩子等陶艺,她说:“现在每个人都低头看手机,忘了触觉感受。我希望唤醒大家对触觉的重视。看、听、触、味和嗅觉是与生俱来的,哪怕是眼盲、聋人,都可以学习陶艺。”

她说:“我用泥土为工具,希望大家从做泥塑的专注中,释放生活压力和忘记身体的不适,找到喜乐。”

陶艺业的女性角色

杨应愫说:“我从没有想过将来要开自己的工作室,我只是喜欢艺术创作,拉胚、雕塑自己喜爱的作品。”

她不觉得这是行善,她将此归功于父亲的身教,从小看到他的无私分享,令她体会到分享的喜乐,不是金钱所能给予的。公益活动在她眼中,就是一个“分享”的举动。例如,2000年良木园酒店庆祝100周年,特地在酒店为亚洲妇女福利协会(AWWA)办义展,她应邀参与展出自己的陶艺作品和义卖,以助对方建“关怀泳池”(Care Pool),让肌肉萎缩者能够在泳池内做水疗。

艺术,一直在杨启仁的脑海里,长女杨应愫念中学时,他给女儿的作品提意见,加速她艺术细胞的长成。

她说:“那辆车是爸爸用低价买来的,即将要‘杀’车啦!父亲人缘很好,我们是很节俭的家庭。”

杨应愫的妹妹在澳大利亚创立文化工作室,教导传统手工艺品制作;最小的弟弟也在创意圈,就连当律师的四姑也有艺术细胞,能唱潮剧,随手拿起任何物品也能敲敲打打成一件家具。

妈妈在那个时候是家庭主妇,节俭持家,但还偷偷塞钱让她去学车、考驾照,在行动上给予女儿支持。

她笑着说:“要扛起一包包沉重的陶泥,对女生而言,是体力的考验。这些年,我从中练就了今天的体力。其实,我在年轻的时候,一点也不强壮,应该说,我是乐在其中,所以,体力劳动也甘之如饴。”

杨应愫笑说:“我妈一定觉得我那天特别乖,在家用功温习功课几小时不动,哈哈哈。”