方俊强猜想,国人在冠病暴发后无法自由出国游玩,因此开始探索自然空间,也开始珍惜这些地方。“这些自然空间赏心悦目,而且可作为休闲场所,让人们感觉平静,又让空气更清新。此外,还有助调节气温,减缓淹水问题……到头来,保育拯救的不是地球,而是我们自己。人类或许会绝种,但地球可以重头来过,这就是生态学的原则。”

·1000公顷绿地是否包括现有树林和林地,还是只有公园、花园?

傅惇璇把自己形容为“a concerned individual”(关心保育的个人),她认为自己说的和做的并不足以和保育分子相提并论。她以我国最丰富的生态系统之一仄爪哇为例说明:“这个宝贵的潮泥滩得以保留,有赖于科学家、平民科学家及大自然爱好者的努力,他们收集了科学数据和图片证据,共同发声,我们现在才能继续到访这个知名景点,包括濒危物种的诸多海洋生物才能逃脱可怕的命运,继续在健康的家园成长。”

慢下来会看到更多选择

经过22年,年轻人的态度却有了180度转变。

从1980年代便参与保育工作的何和宙博士(现任新加坡自然学会副会长)指出,民间保育活动数十年来改变不小。他接受青年组织“推广倡议与政治教育社群”(Community for Advocacy and Political Education,简称CAPE)之邀,2月21日在一场关于杜佛森林的线上论坛指出,早期想推动自然地景保育工作,一般会先调查该地区的生物多样性,唯有发现稀有品种才向政府提出看法。“现在的保育活动则更丰富多元,如果只从科学或生物多元性的角度来看待保育,其实已经不实际。参与保育者也有许多不同的背景和观点。”

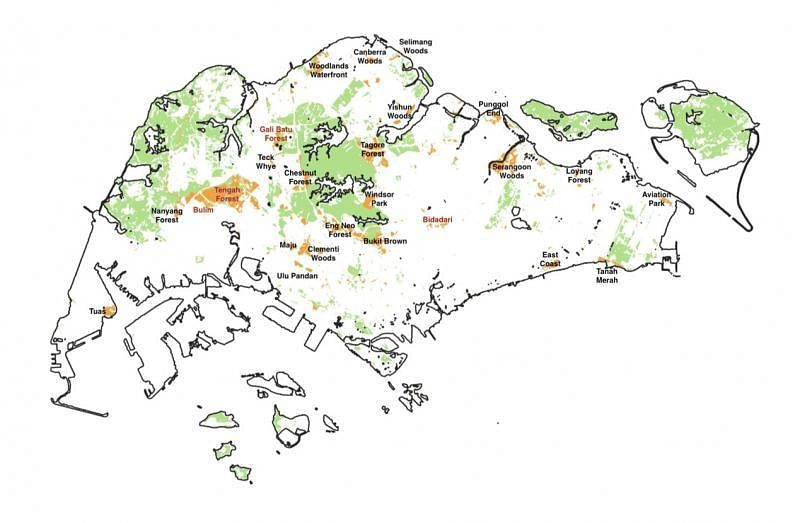

在美国新墨西哥大学生物学部攻读博士学位的新加坡学生陈健雄(31岁),两个月前在社媒分享了特别的地图——他根据2019年的总发展蓝图标出岛国今后会被清除的树林,以及已被清除或正在清除的林木。他说:“很多人不知道的是,发展计划都是在林木被清除前的许多年就拟定好,这些计划的许多早期迹象可以在市区重建局的总发展蓝图找到。我的地图相对保守,而且没有标出备售地,例如最近实里达上段蓄水池刚被清除的林区。”

“这是我最喜欢的地方之一,这里就像本地最后一个庇护陆生生物多样性的地方。我在这里做过义务导览,目前在研究这里的菌类如何调节土壤及支持树木生长。”

近期谈到自然保育工作,频频被提及的关键词是环境影响评估(Environmental Impact Assessment,简称EIA)。保育界人士普遍认为EIA从无到有,而且现在能公开发布,绝对比以前密不透风的处理方式理想,但应该改善的地方不少,例如EIA应在规划土地用途前完成,并由独立且中立的机构执行;EIA报告不单要公开,而且要让一般人看懂,因此不宜过于技术化。

铲除树林再植树≠保育

谢副教授认为,国人应多学习并理解何谓保育,“铲除一片树林再植树来尝试弥补,这并不是保育。一个生态系统需要很多年才能发展而成,而且会给我们带来很多效益,我们也需要一个地方让动物和植物尽量不受人类干扰,蓬勃生长。”

他说:“我们应该打造的是更关心其他人,以及大自然的社会,我们也不能只是顾及本地,而忽略其他国家地区的生态保护,例如我们引进的投资项目是否会导致其他国家地区的自然生态受损?我们是否在支持一些对环保无益的计划?我们把自己定位为花园城市、城市中的花园,现在则是大自然中的城市,这是我们引以为傲,而且应该捍卫的身份。”

☆国大生命科学系三年级,生物多元性新加坡青年之声(Singapore Youth Voices for Biodiversity,简称SYVB)创办人之一

保护成熟次生林之必要

保育与政治密不可分

他指出,正如知名建筑师郑庆顺说过,岛国看似土地稀缺,原因是我们并未有效地使用已经开发的土地。不过,一些新发展项目如淡滨尼天地结合了多种用途,可说是相对理想的做法。“从根本上来说,保育和开发之间的‘紧张’可归结于我们如何赋予大自然价值,以及如何有效地使用现有空间。”

叶尤敏想起自己的自然与森林浴导师说过的话:森林疗法并不是把人们带到树林里,让他们从树林里获取什么,而是让他们的心苏醒过来。“我们心里都知道须要做什么,但我们的脑袋常常感觉混乱。我们要意识到树林都是活的,正在呼吸的存在着,我们绝对没有在树林之上,我们是大自然的一部分,必须和大自然培养更多感情。希望我们可以多用心,多关心大自然,也要加倍的意识到我们的行动所带来的后果。”

四名年龄背景各异,但同样热衷于保育工作的国人带我们走进不同的树林、公园,解释他们绝非盲目反对开发;另有学者与保育专家讲述我国的自然保育发展史,也剖析近年来国人对于保育的热忱为何升温。

毁林建屋是贪图便利

“我以前住在附近,常独自或和朋友一起来这里散步,呼吸新鲜空气。巴西立公园的生态系统非常了不起,包括林木、红树林和海峡,而且公众可以轻易来到这里,见证自然界的种种奇妙。可惜的是这里很多林木已经铲除,但我们还是可以保留剩余的树林,以免这个区域的生态健康继续恶化。”

一个月前,在克兰芝林地被误除的新闻引起热论之际,傅惇(dūn)璇在社媒分享了一张图片,显示阿比阿比河附近一大片林地已被清除,该地即将建造预购组屋。她希望借此提醒公众,面对威胁的树林绝对不限于克兰芝林地或杜佛森林。她在帖文中写道:“巴西立这个地点靠近海岸线,这里原本是个后红树林(back mangrove),是缓解海岸侵蚀和海平面上升的关键,这些都是岛国面对的重要问题。”

近期引起热论的保育新闻,包括杜佛森林的去留,以及克兰芝林地的误除,踊跃发声的不再限于自然学会会员、学者和其他传统保育界人士,还有许多背景、年龄各异的国人,其中不乏莘莘学子与年轻一代。为了鼓励国人向议员和相关部门表达看法,有些网民制作了文章样版,任何人都可自由下载、填写、转发。年轻人善用社媒传播信息,包括原创图片、视频和图表,且观点独特,让人耳目一新。

★傅惇璇(24岁)

方俊强强调,国人的保育知识和政治意识都必须加强,因为两者密不可分。“铲除树林建造预购组屋,就能解决房屋问题吗?我们是否可以采取其他方法,例如把组屋建得更高?年轻人买不起组屋,是否因为转售价太高了?如何管制房地产市场才能确保更多人买得起房屋?这些都是国人必须明白的事。换言之,这个课题不只是涉及保育和发展,还有我们的许多政策。”

人类可以走到今天,是因为我们是有史以来最聪明的生物。但要继续走下去,我们需要的不单单是智力(intelligence),我们需要智慧(wisdom)……现在我们有机会做出弥补,完善这段发展旅程,管理我们造成的冲击,并且再次成为与自然和谐共存的物种。我们需要的只是决心这么做的意志力。

——大卫·艾登堡爵士(Sir David Attenborough,英国博物学家)

必须赋予大自然价值

他举例,正如过去大规模拆除甘榜,现在或可考虑颠覆性的做法,例如把低层私宅区重新规划为高密度高层住宅项目,以及在接下来几年逐步淘汰高尔夫球场。“从高尔夫球场获益的只是新加坡人口的一小部分,而且往往是最富裕的一群人。另一方面,自然公园、自然保护区和其他绿色地区却是为了公众福利而设,是所有人都能受益的空间。”

·多阅读,接收不同信息,了解不同观点,提升个人对保育的认识。

他建议国人走进绿色空间,记录看到的东西,并在社媒分享图文,“这些记录有时候是环境健康的有力指标,能促使更多民众讨论保育。”

今年2月10日公布的2030年新加坡绿色发展蓝图(Singapore Green Plan)提出岛国将成为“大自然中的城市”,部分重点包括:预留1000公顷的绿地,其中200公顷将是新的自然公园;政府计划做到每个家庭步行10分钟就能抵达邻里公园;国家公园局将在全岛各处种下100万棵树。

保育拯救的是我们自己

全球面对环境和气候危机之际,本地保育人士的勇气、创意及坚持教人感到乐观。过去的错误无法倒带,但从未像现在这样,有那么多人关心保育,他们的意见值得聆听及采纳。岛国能否成为名副其实的“大自然中的城市”,关键会否就在此?

在她看来,城市发展与自然保育在根本上就是个双赢情况。“我们必须了解到自然生态的价值不只在于保护植物和动物,还有人类的生存,以及可持续性发展。目前的‘发展’看不到保育的价值,是因为土地都被标上价钱,被忽略的是土地长期所提供的无法用金钱衡量的福利,树林的保育因此被视为一种牺牲。但我希望我们可以迅速采取更全面及更具持续性的发展模式,就是把自然生态的保育视为发展的必要条件。透过保育与再生改善自然环境的健康,自然生态可以为社区付出更多。”

身为大自然与森林疗法导师,叶尤敏对于“大自然”(nature)和“自然资源”(natural resources)等词有一定的敏感度。她指出,后者蕴含“应该使用”之意,看似大同小异的词汇其实有细微的差别,也会影响我们看事情的角度,因此我们应该更小心选择用词。

·每个家庭步行10分钟就能抵达邻里公园,是否意味着必须铲除更多树林,以便建造房屋或公园?如果必须铲除树林,再于一小部分土地上植树或建造公园,是否得不偿失?

况且,有些高尔夫球场占据了要地。陈健雄说:“我们迫切须要重新连接贝雅士(Peirce)与麦里芝的树林,这片树林在1960和1970年代因为贝雅士蓄水池系统的扩大而一分为二。重新连接两片树林的方法之一就是撤销新加坡岛屿乡村俱乐部(SICC)的租约。同样地,我们必须致力于推行具颠覆性的策略,才能确保现有的生态走廊免于损害。”

同一论文集收录了自然学会如何参与保育工作的文章,指出国人的保育意识并非近年才有——岛国的红树林、雨林和珊瑚礁等自然遗产被人造园景取代,自新马分家以来就引起国人关注。对自然保育专家来说,绿化的城市空间不能取代天然生态,例如红树林是海岸屏障,对于防止淹水有着不可估量的生态保护功能,并非建造堤坝或公园就能取而代之。

“太关心大自然是个很沉重的包袱。我有时会想,如果不是因为了解自然界和生物多样性面对的威胁,或许不会感受这么多忧伤,但也因为懂得这么多,所以才更能欣赏并珍惜大自然。”

他说:“人们最近看到很多野生动物,或许以为这是因为保育工作做得越来越好,其实是动物可以活动的空间越来越小。我们的树林已经支离破碎,这对野生动物造成很大的压力。”

我们可以为保育做些什么?

保护绿地需颠覆性策略

如果把人类摆在与大自然对立的位置,就容易把保育与城市发展视为利益冲突。不少保育人士强调这是一个常见的误区。

☆大自然与森林疗法导师,2017年创办Xiu(休)Nature Connections,专门主办森林浴体验

拍摄地点:巴西立公园附近的阿比阿比河(Sungei Api Api)公园走道

方俊强在2019年参与亚细安生物多样性青年领袖计划,去年参与联合国生物多样性公约的不限成员工作小组,保育工作的履历表亮眼。但他认为自己并非一个积极的保育倡导人或积极分子,他原本也不喜欢公开演讲。“我只是对科学研究有兴趣,也非常关心各种生物。”

找回被遗忘的传统智慧

大自然有多重要,国人在冠病暴发后应有更深的体会。过去一年无法像往常一样出国,更多人开始探索本岛和外岛的自然园区,对岛国的自然生态有了更多认识和感情。修剪野草的工作在阻断措施实行期间戛然而止,野花野草自由生长并引来成群蝴蝶、蜜蜂,让人不由得思考过去是否过度修饰,限制了大自然的生长?

陈赞德说:“新加坡的暖化速度比世界其他地方快了整整一倍,这主要是因为大量砍伐树林,以致产生‘城市热岛效应’。我国的年度平均气温从1970年代的26摄氏度上升至2019年的28.5摄氏度,估计到了2100年,我国每天的最高气温可达35至37摄氏度。”

虽然仄爪哇仍未被归纳为自然保护区,意即日后还是可能面临填土的厄运,但傅惇璇希望启发国人保护仅存的天然生态,即便发展计划已经尘埃落定。她指出许多人,包括年轻人和她一样清楚知道,新加坡是一个相对幸运而且受保护的国家,但我们不能避开气候变化的后果,特别是气候问题即将变本加厉的时候。“有些人没有发声,或许是比较不善言辞,或是因为气候问题太庞大而感觉挫败,但我想鼓励大家拿出勇气,为我们的未来发言。努力会产生复利作用,我们还是可以筑造一个善良、且具备可持续发展的世界。”

自然保育工作者有这么一个说法:See to know, know to love, and love to protect.(看到才能认识,认识了才能爱上,爱上了才能保护。)

——傅惇璇

建屋局去年公布杜佛区的环境基线研究(Environmental baseline study)报告后,方俊强与SYVB的成员迅速把超过100页的报告简化为更容易看懂的10页简报,“我们想让居民更容易了解该地区的树林可能发生什么事。”让他意想不到的是,简报得到反对党的转发,后来还有超过3万人签名请愿,要求保留杜佛森林。

“牛乳场自然公园有历史意义,还有许多动植物,我有时会在这里举办森林浴活动。这也是非常重要的边缘型树林,作用之一是保护中央集水地带自然保护区。”

他从小常跟着父母到植物园散步,对眼前的植物和昆虫充满好奇,上小学时主动找上学校园丁,向他学习园艺,也努力看书了解大自然。升上圣若瑟书院后在校内创办了自然学会,也成为公园局的义工。

·认识住家附近的动植物。

她认为岛国仅存的所有树林都应该受到保护,也希望民众在探索大自然时更尊重大自然,而不是留下垃圾或打扰树林里的动植物。“我们可以参考原住民的生活方式,找回已经被遗忘的传统智慧,学会如何与这块土地和谐共存,彼此照顾。外国有些研究发现,这些传统智慧能与科学知识相辅相成,以达到保育的目标。”

让他高兴的是,近期媒体更常讨论保育和生物多样性,国人也比从前更有生态素养(ecological literacy)。他期待学校加强生态学的教学内容,让学生明白人类对于大自然的依赖性,也让学生走出教室,体验大自然。

从根本上来说,保育和开发之间的“紧张”可归结于我们如何赋予大自然价值,以及如何有效地使用现有空间。

——陈健雄

她指出,岛国剩余的所有树林无论大小,无论是原生林或次生林,全都非常重要。其重要性包括:支持生物多样性、生物性碳封存(biological carbon sequestration,即植物和生物吸收和储存二氧化碳),以及缓解地球暖化。此外有较难量化的功用,例如促进人类的生理和心理健康。“现代社会习惯把焦点放在数字上,但大自然为我们带来的还有更深一层的东西,包括与其他生物之间的联系,以及发自内心的快乐。”

他认为现在有更多国人明白全球暖化这个危机有多紧急,也因此知道必须保留岛国仅存的少量树林。“这些树林比支离破碎的公园、花园和路边树更能有效给环境降温。”

拍摄地点:牛乳场自然公园(Dairy Farm Nature Park)

何和宙博士指出关键,EIA往往是在发展企划确定后才实行,作用不是判断该工程是否该执行,而是找出方法,以便减缓工程对于环境的负面影响。“目前不会因为做了EIA而暂停建筑计划,或是减少工程范围。我们可否先做EIA,再决定是否发展某个地方?如果有许多生物会受影响,政府可否摇头说不?我们应该要有这个可能性。”

在岛国长大,必然熟悉这个说法:小红点缺乏土地和天然资源。但纵使习惯了钢骨水泥,应该也会发现,与我们共同生长、生命力旺盛的原始雨林、次生林和红树林,有多种候鸟、昆虫和野生动物,除了花草树木还有菌类苔藓,以及许多或许还未被发掘的自然宝藏。

所有林地都该做生态调查

·采取更环保的生活方式,减少浪费。

☆自由作家/编辑,兼职脚踏车送餐员;曾在教育出版界工作,编写地理课本;去年8月发出公开请愿书,希望武吉巴督山坡公园不会为了建造预购组屋而被清除。

“保育与发展根本不是对立的,保育界人士也绝对不是反对经济发展。我们想说的是,发展的方法很多,而且除了发展经济还必须考虑到社会和文化的发展。人们常常只看到GDP增长,但我们要的究竟是更高水准的物质生活,还是更充满温情的高品质生活?我希望更多人,包括收入较低的族群,也可以参与这个对话,一起拟定我们的方向。”

★方俊强(23岁)

但生态保护与城市建设一定就是零和游戏,两者非得二选一吗?

★陈赞德(47岁)

陈赞德相信年轻国人看到了也感受到气候变化的后果,对于环境问题有一定认识。“许多年轻人更愿意承认我们正在面对严重的环境问题,他们在成长过程中都看到现代资本主义制度如何摧毁了自然生态与野生动植物。更多年轻人也更愿意发言,因为他们一般有满满的理想和精力,希望主动处理这些问题。比较之下,中老年人都被卷入工作和家庭的诸多责任中。生活费上扬,我们努力维持生计,根本没有时间或精力考虑环境问题或做些什么。”

这些问题未有明确答案,但绿色发展蓝图让何和宙博士感觉相当乐观。他说:“过去只有非政府组织和环保团体支持保育,但现在支持保育的是普罗大众,会给政府施压的人来自各种背景,所以议员们也开始(在国会上)谈及保育,我相信保育工作会出现有意思的转变。”

更多国人关心全球暖化

叶尤敏认为国人的保育和环保意识加强了,原因包括教育及有利于环保的政策,大家也认识到不能继续重复旧论调或以旧方式前进。“我们看不到旧做法的未来,我们开始倾向于更亲自然、亲保育的说法。”

对此,受访的保育界人士都有兴趣了解更多详情,他们的疑问包括:

如果不是陈赞德带路,或许不会知道如何从武吉巴督西2道进入武吉巴督山坡公园。看到绿色路牌时往左拐,走上小山坡,不到30步就进入另一个世界。石头堆砌而成的梯级,引人走进不受外界干扰的绿色世界,再走不到5分钟,就看到一口已经封闭的井,已经变成绿叶植物的新家。

发展须是可持续的 我们才有未来

拍摄地点:武吉知马自然保护区

其他受访者异口同声:每个人都可以为保育付出,而且做法不只一种。

近年来随着关心保育的人群增加,知识与观点越来越丰富,这个问题的答案不再单一。

“我认为双赢局面就是先重新发现我们不必以物质财富或身份来定义自我价值,如此一来就自然会改变心态,开始选择可持续发展的生活方式,比如重新发展棕地(被弃置的工业或商业用地),重新规划未得到充分利用的土地,以及减少制造垃圾,重复使用物品,并且再循环材料。”

·成为保育或自然组织的义工,或自行举办活动,例如和邻居、朋友分享你学到的知识。

“起初以为可以收集1000个签名就很幸运了,没想到至今已有超过1万3000人支持。不过,请愿书并未成功说服建屋局保留整片树林,只有一半的树林会被重新规划为武吉巴督山坡自然公园。我虽然失望,但或许应该安慰的是,请愿书至少让更多人明白保护树林的重要。”

陈健雄强调了解总发展蓝图(Master Plan)的重要,因为要保护绿色地带,一定要在铲土机开动前游说政府,否则林木一旦被铲除(无论是有意或无意)就不可能救回。他举例:保育人士就是看了市区重建局的概念计划才得知仄爪哇(Chek Jawa)原定填土,因此在该区展开生物多样性的研究,并促成了该地的保留。(欲了解土地用途今后的任何改变,可浏览总发展蓝图官网:ura.gov.sg/Corporate/Planning/Master-Plan)。

在陈赞德看来,保育与发展其实可兼得,关键就是具备可持续性的发展,如此一来才能担保自己及未来世代的生存与幸福。

何博士早前于网上发表的一篇文章提到:政府只愿意把10%的土地留作陆生生态保育用途,这比我国遵守的《联合国生物多样性公约》提出的17%低了许多。

陈赞德指出,单看地图或许会觉得这个公园是个很小的树林,但它是个非常重要的生态走廊,衔接了登加与武吉知马,让野生动物可以自由来回。换言之,如果这片树林不见了,野生动物的活动将大受影响。同样的,岛国和国人的健康也会受累。

☆国大博士生(植物分子生物学)

·给议员或政府部门写信,对保育表示关心,并发表看法。

★叶尤敏(38岁)

他认为岛国仅存的所有林地都应该做生态调查,“除非好好调查,否则根本不知道我们可能失去什么。”此外,保育课题需要更多人的参与。

原生与次生林都该受保护

重新定义“发展”取得双赢

这是我们耳熟能详的论点:岛国地少人多,为了经济发展和城市建设,不得不牺牲大自然;自然保育工作再重要,都要让位给经济建设。

陈健雄强调:保育必须从制定政策做起,才能发挥作用,这是远远超出个人能力范围的事,需要政府和官员的政治意愿才能做到。不过,克兰芝林地被错误清除突显了个别国人带来改变的能力,如果不是有人分享了林地被误除的无人机图像,再加上普通新加坡人挖掘卫星图像,厘清林地被清除的时间线,我们或许不会在国会看到这场辩论。

热衷于保育的国人越来越多,在高度城市化的小红点长大的他们如何恋上大自然,又为何愿意踊跃发声?他们为何异口同声强调:保育与发展绝对不是必须残酷二选一的难题?

方俊强说:“我曾以为只要继续研究自己喜欢的大自然就已足够,但我发现如果什么都不做,无法让大家知道保育的重要,这些自然生态迟早会消失。”

武吉巴督山坡公园原名Greenwood Park,陈赞德说关于公园的资料不多,也不知道公园为何废弃,但公园里有石梯、石桌、灯柱和木制走道等设备,虽然都已失修,但策划和建造时投入的心思可想而知。

何博士建议,岛国的发展其实可以慢下来,我们不必急于铲除现有林地,因为将有一些面积颇大的“新”地皮可供发展,例如巴西班让集装箱码头将迁至大士港口,还有巴耶利峇空军基地会迁至樟宜东空军基地,迁移完毕可腾出巴耶利峇地段约800公顷土地。此外,有许多旧商业大楼和停车场等,其实都能赋予新生。

“我希望更多人可以看到并珍惜仅存的每一个天然环境,了解这些地方有多重要,并且了解这是大自然,不是任由我们使用的资源。”

傅惇璇认为自己非常幸运,因为小时候有许多机会接触植物和小动物,还享有在沟渠近距离看鱼、抓鱼的自由。求学时期又开始了解自然界的脆弱与美丽,也看到其他国家如何失去庞大的生态系统,人类也因此受伤。“人类的幸福与大自然的健康息息相关,这是深植于我内心的不可动摇的事实。正如联合国秘书长最近所说,人类正在对大自然发动一场自杀式而且毫无意义的战争,我们必须停止这么做。”

不过,随着国人从甘榜迁入组屋,大家接触大自然的机会越来越少。1999年完成的一项调查发现,在高度城市化的环境中成长的年轻人不喜欢也不了解大自然。

陈健雄说:“保育与发展绝对不是零和游戏,两者会被摆在这个框架上,起源是把大自然视为缺乏价值的思想意识,这种思想意识一般只考虑到经济价值,而没有顾及其他制造价值的方法。”不过,他认为已有越来越多人意识到大自然的价值并非可以轻易用金钱或数字来衡量——大自然为人类提供许多“服务”,例如治理洪灾、调节气温和气候控制,碳封存,以及促进心理和生理健康等,“而且住在林地里的所有生物,都是我们的自然界遗产。”

国大环境管理硕士学位课程管委会主席兼国大商学院管理与组织系副教授谢慧贤指出,天然资源(natural resources)的传统用法是指一些具备经济价值的资源,例如矿物、煤炭和农地等,但这个词汇也可涵盖绿色地区,大自然和树林都是天然资源,通过大自然促进生理和心理健康的疗法也越来越主流。“我们可以把树林当作心理资源和保健资源,许多人在冠病暴发后感受到大自然的疗愈能量。”

陈健雄或许说出了许多年轻人的想法:“为了保护环境,我们必须超越婴儿潮一代的旧观念,想出新的、具突破性的策略。”

拍摄地点:武吉巴督山坡公园(Bukit Batok Hillside Park)

“所谓‘懒惰’,是因为我们是以创新为傲的国家,为了建造住宅而毁掉树林是贪图便利(easy way out)。要增加住宅供应还有其他方法,像在建筑学及建构空间学,采取创新做法,重新规划已经开发的土地,优化现有空间,以政策推动立法,甚至于未来主义的创新,例如地下和浮动建筑。满足其他用地需求不应该以牺牲自然环境为前提,而且这是我们可以做得到的事。”

傅惇璇同意必须在住宅、工业以及林木等不同的土地用途之间取得平衡,她认为问题是我国已经失衡。岛国受保护的天然生态(包括林木和湿地)仅占总土地面积的4.5%,其他树林及天然空间虽然重要,却没有受到保护,而且迅速让位给其他土地用途。“这是鲁莽而懒惰的决定,‘鲁莽’是因为像位于巴西立和登加(Tengah)的树林是成熟的次生林,都经过了数十年的自然再生,因此应该被视为宝贵的资源,我们不但应该保护它们,还要进一步强化,才能实现林木的全部可能,也允许林木为社区‘服务’。在别处植树,根本不能与这些次生林相提并论。”

“我们可以问自己:发展的意义到底是什么?我们可否给它重新定义,让‘发展’能够与大自然保持和谐关系?‘发展’的意思往往是成长、成熟、前进,但往深一层想,我们为什么要发展、成长、成熟、前进呢?或许答案因人而异,但无论语言、种族、宗教,人类应该都想要快乐。我们能否在避免环境被大幅度破坏的情况下得到快乐呢?

在频获嘉奖的花园城市或“花园中的城市”生活,久而久之也习惯所谓的“自然”就是官员规划,有专人小心打理修饰的公园和花园,nature(大自然)距离natural(自然)越来越远。讲述岛国环境史的论文集“Nature Contained: Environmental Histories of Singapore”在序文提及:“新加坡的大自然就像其政治、经济与社会政策一样,得被控制和量化。虽然这个做法让环境更为绿化,但也引发多个环境组织,包括自然学会,呼吁政府允许较‘自然’的生长。”

关于绿色发展蓝图2030

访问安排在武吉知马访客中心二楼,温文尔雅的方俊强语调轻柔但坚定,谈论内容比想象中沉重。

·新种的100万棵树会否植于被清除的林地?还是会种在已经开发的土地上?