3月下旬,余师母果真践约而来,尔后我与余先生余师母便往来渐频。

“乡愁是一枚小小的邮票”,小时候读了,没有多大感触,乡愁是什么?只觉得这乡愁不是我的乡愁,是作者的乡愁。后来独个儿自香港飘洋远渡台湾,及长,在台湾定居工作生活,离家千万里,虽无关山阻隔难通,只一张小小的机票,不消两小时便可回家。然离家远了,乡愁竟自滋蔓,一念复念,感触越深。哑弦说余光中的《乡愁》就是写出他们那一代人的别情,想家就是很狭义的乡愁,是依恋故乡里的人、事、物。

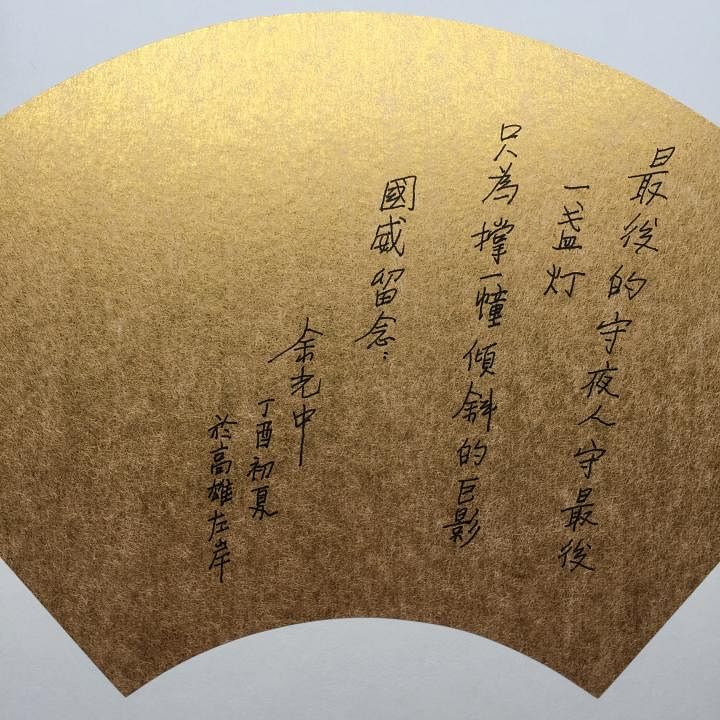

余光中丁酉初夏于高雄左岸”

只为撑一幢倾斜的巨影

2015年余师母身体微恙,我趁着清明连假去了一趟高雄探望他们。那天晚上余老师请幼珊姐开车载我们去吃饭,余师母和幼珊姐和我聊了许多她们当年初到香港时,因语言隔阂而发生的种种趣事。吃完饭后,便请坐在我身旁的余老师签书留念,余老师一本一本耐心地为我签名,在《天狼星》里写下“曲高未必和寡,深入何妨浅出”,在《余光中幽默文选》中题:《母难日》诗中的四句诗“这世界从你走后,变得已不能推认。唯一不变的只有,对你永久的感恩。”

我最后一次探望余老师和师母是在2017年7月……余老师最后抄了他《守夜人》的两句诗给我留念,可是这位守夜人已经永远离开我们了,这“最后”竟成了留存世间最后的墨迹,教人不舍,教人永珍。

而辉诚拿出画仙板给余先生为我求写数语留作纪念的时候,我见余师母脖子上挂了一块古玉,便问师母是否能取下来给我欣赏,余师母见我感兴趣,似遇知音,又特地拿出许多古玉给我摩挲,尤其是齐家文化的古玉特别温润,璞实无华,更觉天人一合。由于话匣子打开了,余师母和我聊了一个下午,还说3月下旬会陪余先生上台北演讲,到时到我家坐坐。

国威留念

琅琊榜里曾有这样经典的句子:“十年太长,什么都有可能会变。一辈子却太短,一件事也有可能做不完。”余老师年纪大了,他的确是在跟时间赛跑,他心里很明白,“逝去的河水,永远也无法倒流。”

(作者是台湾作家)

那年初三,我们下午两点到达余先生家,余先生和我存师母早已在七楼等着我们。因为我是第一次见余先生,表现得非常紧张,如此反觉得余先生与师母分外亲切和蔼。那天辉诚的儿子逗得余先生很开心,当张小噜站在余先生身旁专注玩愤怒鸟游戏时,余先生还用鼻子靠着噜噜的头闻噜噜的婴儿味;当辉诚抱起张小噜时,余先生还伸手到小噜的腰间搔他的痒,小噜哈哈大笑,比春花烂漫,一片天伦祖孙之乐。

我借此次探访余老师,也把这个盒子带上,当我跟余老师解释时,他便在梧桐木盒盖上写下“董桥着小风景余光中丁酉年春”数字,“小风景”三字写来更有几分胡适之先生的神韵,真好。余老师还用硬笔在宣纸上抄了《深山听夜》全诗,题目和签名则改用了毛笔书写,现在想来这是何等深缘,何等珍稀。到是年年底,我趁董先生来台北盘桓数日之际,也请得董先生在我订制保护余老师题字的梧桐盒子上,题上“小风景”,如今这盒子成了印证我们这三代人的故事。

余光中先生初不相识,我的同窗好友张辉诚与余光中先生倒常相往来,情似父子,份属忘年。辉诚知我仰慕余先生多年,有一年在过农历新年前夕,他打了一通电话邀我到他妻子旗山的家过年,还说带我去拜访余先生。

我常觉得文人的书法没有好与坏,字全仗于个人的修养、气度和学识。我曾一度在余师母面前鼓励余老师拿毛笔把自己的诗或想写的文字写在宣纸上,因为只有这样才能数百年不朽坏。然这次余老师很明确的告诉我:“我时间不多了,还有作品要整理,如果我现在开始写书法,我想我以后就不用再做自己的事了。”我想想也是,如果好朋友要向你题字,难道不写吗?

近年我每次南下探望余老师师母,不管我们在谈论什么话题,余老师都会突然停下来问我:“你有看过琅琊榜吗?我很喜欢。都看了五六次,飞流这个人真天真。胡歌演得真好。”

丙申年正月,董先生曾送了我一本初版《小风景》,兼题长跋:“‘万里风云三尺剑,一庭花草半床书。’寒斋岂只半床书,而丙申正月二十二日吉时,君重来旧时月色楼,为余整理书柜,竟觅得此绝版旧书,喜出望外,聊题名联一对,并附跋语,君重好好保存。董桥,时年七十有四,客香江半山之旧时月色仍佳,秃笔仍健。”我异常宝贵,因此订制了一个梧桐木盒保护这册珍本大《小风景》。

我最后一次探望余老师和师母是在2017年7月,那天是和逸华同去,我们各自帮了几位朋友求余老师签名,反而连自己的书都没有签到。然而余老师最后还是抄了他《守夜人》的两句诗给我留念,可是这位守夜人已经永远离开我们了,这“最后”竟成了留存世间最后的墨迹,教人不舍,教人永珍。

过了春节,我回台北安顿后,便专程将余师母向董先生请得的两纸花笺亲自奉上,且把砚搨展示在余先生面前,并如此这般的复述我与董先生的对话。余老师虽喃喃说“董桥可真要我出丑!”但余老师实在给足董先生面子,先在一张宣纸上试写了“志摩用研”,他停了一会说:“写‘志摩笔下开生面’可好?”我说太好了,余老师本想试写一张,我好像怕余老师改变主意,就请余老师直接写在拓片上头。余老师怕写不好,看了中轴,先写“下”字,再把其他字写完。后来想想,很后悔没有让余先生试写,不然就能多得一纸馨香。

前年丁酉初春,我自董桥先生处得了徐志摩曾用砖砚的墨搨一纸,董先生还为我题了长跋,并说:“徐志摩是新诗诗人,当今天下,若你能请到余光中先生题上‘志摩用研’四字,那是最好不过的。”我说:“余先生从不写毛笔字的,但如果能以您的名义帮我请求他,或许余先生会勉强答应。”“哪怕只写‘志摩用研’也很好。”董先生说。

“最后的守夜人守最后一盏灯