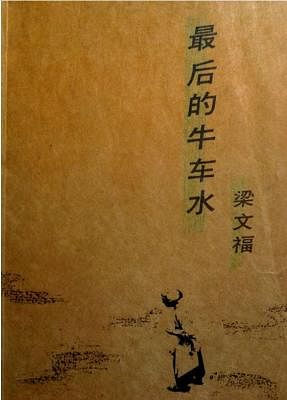

事实上,新加坡迅速的现代化发展,对许多承载历史记忆的地理空间产生了很大的影响,有的消失不见,有的性质改变。这些人文地理的嬗变、地志的回返与重写,构成许多作家撰写的主题。除了梁文福的作品,近年写得成功的有黄凯德2018年出版的散文集“dakota”。

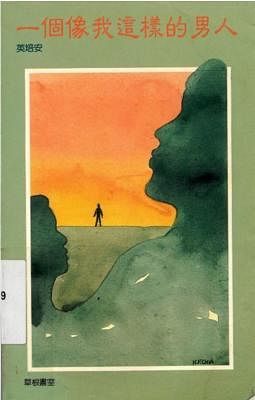

英培安祖籍广东新会,1947年出生于新加坡,新加坡义安学院中文系毕业。他是新加坡1960年现代主义的代表作家。1970年、1990年,他分别创办文艺杂志《茶座》与《接触》。他曾经旅居香港,给《香港联合报》《明报》《星岛日报》写专栏。1995年,他在新加坡开了“草根书室”。他的卓越文学眼光,给这家中文独立书店选了许多文学写作和理论的好书,也让书店成为许多国内外文人聚集交流的地方,营业了19年结束。

英培安:华文境遇

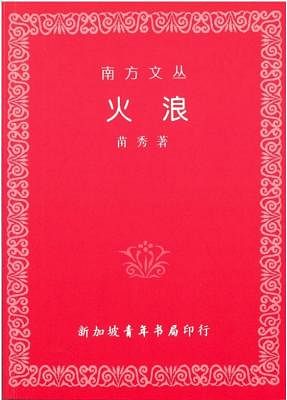

毋宁说,苗秀的写作给新华文学预留了一席。新华文学的发展,在1980年代进入现代主义,而且愈加以华文语群为本位。而此前的新华文学,却处于新加坡建国前后的种种波动之中,许多概念尚未落实。苗秀的书写是先行的,预先为本土语言在国家语境里准备了一席之地。他的小说,生动地挪用粤语与马来文,实验某种新华范式。

“我从来没看轻过你,是你自己不长进。”

中国境内产生的文学,谱系的内容非常庞大,其古典文学的丰沛源远流长,五四以后新文学的精彩层见叠出,当然获得学界与媒体的高度关注。马来西亚的华文写作,由于华文教育系统健全,而且作家借由台湾文坛取得奖项,所以达到某种亮度。

在当今现存的华语语系文学论述当中,新加坡是被遮蔽的,远远不如中国,甚至不比马来西亚。

从此,华文境遇大不如前,仿佛走下坡的灯火。

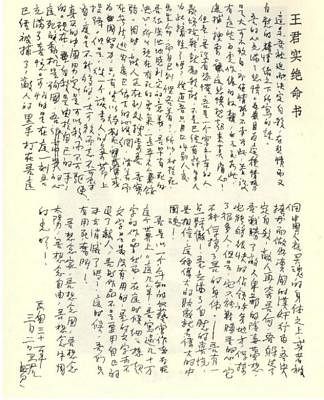

王君实是散文家,原籍广东澄海,广州中山大学肆业。他1937年来南洋,曾经在柔佛州的拉美士、苏门答腊的占碑等地的华文学校任教。1941年初,他担任新加坡《星洲日报》外勤记者,还踊跃参与抵抗日军的宣传工作。他在新华场域的时间,不超过两年。他留下的许多篇散文,写满中国国族主义,仿佛永不泯灭。

2019年的今天,新华范式已将异地转为本地,成就一个不断接受外来元素与整合内在结构的场域,一个从不孤立的岛城。

1942年2月4日清晨,我们的难民船(一只破旧的小电船)载着28个男女老少难民,悄悄地从新加坡开行了。达夫和我各人只带了两个手提箱。达夫在一星期前已把他的儿子郁飞托朋友带回国去。剩下在新加坡的一屋子书籍也送给了朋友。当我们的船正驶出新加坡港口时,敌人大编队的轰炸机已经袭来,隐约听到新加坡市内响着警报。接着是一片爆炸声。当时有一架敌机,掠过我们头上,但因为我们的船太小了,侥幸没有成为敌机的目标。一个小时后,遥望新加坡,只见三缕浓烟向天空直冒。我们算是离开危险区域了。大家默然无言,心中却在默念着:“别矣新加坡,什么时候才和你再见呢?”

中国的五四,对新华场域产生直接的冲击。新华范式的多种形构,体现新加坡主体性的演变。它的变化,在时间上不断在递进。它的繁复,在空间上始终在重组。从王君实的中国魂魄,到胡愈之的归去来兮、苗秀的预留一席、英培安的华文境遇、梁文福的繁管急弦、谢裕民的文学国民、张悦然的跨国流动,以及许多其他在新加坡从事华文书写、进行文化想望的作家文人,他们的语言图象所呈现的精神实质,不但在回应历史的焦虑,而且在肩负地理的沉重。

这句话正击中了我的要害。我脸红耳赤,涨着脖子为自己辩护。但明显得很,我已完全被击败了,我自己是很清楚的。所以,我的语气软弱无力,气馁得像在求情一样:

相较于1920年的前辈作家,二战后的苗秀更进一步,具体地勾勒了成形中的在地国家面貌。战前作家的本土色彩,虽然有中国国民意识与无产阶级思想,但在地的地理政治却泛化了,殖民主义阻拦了在地人当家做主的政治体制出现。

英培安的小说《一个像我这样的男人》,获得新加坡书籍发展理事会书籍奖,那年是1988年。那时候,新加坡政府刚刚划一英文在教育体制的首要性。作为中港台以外唯一一所华文大专学府的南洋大学,在1980年画上句点。华文、英文、马来文、淡米尔文四种源流统一,所有的小学与中学通通使用英文为教学媒介语,其他语文只能作为第二语文学习。

在王君实之前,许多出现在新华场域的离散作家,都对中国的政局与文潮亦步亦趋。中国的五四运动发生之后,寓居南洋的文人旋即改以白话文写作,创作新诗、散文、小说、戏剧等体裁。从张叔耐到林稚生、林独步,以及其他作家,他们作品表现的精神,包括反封建制度、反帝国主义、反殖民侵略、无资产阶级等思想,不是中国新近文化的翻版,就是其传播海外的延续。发表他们作品的报纸,例如《新国民日报》与《叻报》,编辑总部都设在新加坡。

其实,早在1920年的新华场域,就有本土意识的萌芽。本部设在新加坡的华文报章当中,《新国民日报》的副刊《荒岛》有黄振彝、张金燕、法雨、L.S.女士提倡“把南洋色彩放入文艺里去”;《南洋商报》副刊《文艺周刊》里,曾圣提呼吁“以血与汗铸造南洋文艺的铁塔”;《叻报》副刊《椰林》里,陈炼青推动“南洋文化”。在马来半岛吉隆坡的《益群日报》也跟随新加坡的呼声,其副刊《枯岛》主编许杰鼓励“文学要有地方色彩”。

苗秀1959年写就的《火浪》,清楚地意识到一个新的民族国家的诞生,必须脱缰于英国的殖民主义,扎根于在地的多元种族语境。这部长篇小说,里面有这么一段:

(游俊豪是南洋理工大学中文系系主任)

梁文福:繁管急弦

王君实:中国魂魄

胡愈之与沈兹九出版的《流亡在赤道线上》里,胡有一篇文章写到他们逃难的经过,新加坡是他惦记的一个地方:

随着时间的推移,新华场域见证了从中国新文学到新华文学的转变。这里,我选七位作家及他们的文字。阅读他们,有所触动,因为他们显示新华范式的最初起源,以及逐步构建。

华校生被边缘化的忧患意识,形成新华文学的某种范式。除了英培安,张挥与张曦娜的部分作品,例如前者的《末代华校生的网中岁月》,后者的《任木之》,也体现这种群体的书写题旨。维护火种,交织了希望与失望。

苗秀是道道地地的本地人,1920年生于新加坡,1980年死于新加坡。他本名卢绍仪,祖籍地广东三水。他从小接受英文教育,从未读过华文学校。他用华文写作,象征离散华人对华语语系的回归。他17岁开始在郁达夫主编的《星洲日报》副刊《晨星》和《星光书报》上发表短篇小说。1970年,他的长篇小说《残夜行》获得新加坡书籍奖,并被译成日文在日本出版。1971年获新加坡共和国服务勋章。

《一个像我这样的男人》里,有一段男女主角之间的争吵对白,恰恰是华校生与英校生之间身份认同的差异、价值取向的偏差:

这些书写范式,也有其他作家参与。他们构成多种价值取向与美学立场,成为一则则离散华人的寓言,从过去导入现在,并且指向未来。

然则,作为文学场域,新加坡有其地理与历史的坐标意义,也有其文化的演进脉络。

1948年前往香港之前,胡愈之在新加坡引爆了“马华文艺独特性”论争。新华场域硝烟弥漫,未见和平。这场文学争议,从1947年延续至1948年,围绕马华文艺的政治取向展开,中国南来作家与本土意识作家进行零距离的对决。中国作家认为,包含新加坡在内的马华作家应该扛起双重责任,为中国的也为马来亚的政治作出贡献。本土意识作家则认为,马华文学主体性只能着眼于马来亚政治,对中国政治别无责任。

文接下期:文学国民与跨国流动 ——离散作家从五四到当代的7则寓言

1942年3月2日,面对日军在新加坡大面积的搜捕行动,王君实陷入暗黑的绝望,无处可逃,写下绝命书。在已然变色的海岛上,他潦草的字迹宛如狂风落叶,他的身躯坠落死亡的土地。他的语言,是愤慨的魂魄,萦绕中国生死存亡的巨大危机上。他的绝命书写着这样的句子:

1950至1960年代,绝大多数的离散华人选择所在地的国族想象,以及国家建构。

从新文学到新华文学系列③

吾是以一个无知的文艺写作者存在这个世界上。这几年,吾写过几十万字的作品、然而,在这时候细细想起,文字是最没有用的。吾的文字击不退敌人,吾的作品不是要用自己的手去消灭了吗?这时候,吾们只有用死奋斗!……吾想念家,吾想念国,吾想念太阳,吾想念自由,吾想念中国的光明!

“你嫌我不会赚钱,你是大学生,你看轻我。”天哪,这简直是粤语残片里的对白。我在做什么?为什么老说这些陈腔滥调?难道太阳下真的没有新鲜的东西?

苗秀:预留一席

苗秀充满热忱,给华语语系预留一席。英培安,却见证了华文未得重要位置,反而式微。

“你不喜欢我这份工作,我就辞掉它算了。但是,你想我会找到一份薪水像你一样好的工作吗,我只是个高中生,而且是念华校的。”

白天,这热带的大城整个的浴在火样的热浪里,在喘息着。//这个白种人统治着的殖民地都市,是由那些来自中国,来自印度,来自亚非利加的黄色,棕色,黑色皮肤的估俚,苦力,用他们粗糙的手,用他们的生命,鲜血和汗水,跟无垠的原始密林,跟热瘴,黑死病,大伯公,象群,毒蚊,进行搏斗,开拓,建立起来的。

郁达夫后来在苏门答腊被日军枪杀,死于1945年9月,最终没再来新加坡。日本投降后,胡愈之回到新加坡办报,1948年3月却又离开,经过香港,回返中国。再过不久,1949年10月1日,中华人民共和国就成立了。新中国的出现,给许多离散华人带来希望,不但凝聚他们的认同,而且牵引他们的回归,当中最有代表性的是新加坡华侨领袖陈嘉庚。

大平卖。大平卖的人生。许多东西,甚至连典当的价值都失去了,譬如历史。人越来越多了,人潮汹涌,后面的人在挤,在推,我有点不由自主地向前走。潮流,是一股抗拒不了的力量。夜正年轻,人声喧哗中,灯火炫耀中,我看到那些在热闹背后黯然的粉墙,褪色而无助,嗫嚅着一些毫不起眼的悲哀。什么是永远呢?大平卖?众人争购的牛仔裤?还是画家们摄影师们忙着捕捉的危楼旧垣?

日军入侵马来半岛,势如破竹,长驱直入新加坡的时候,时任《南洋商报》编辑主任的胡愈之,仓促地跟一群文人逃离沦陷的新加坡,逃难至印度尼西亚的苏门答腊。同行的还有他的妻子沈兹九,以及著名小说家郁达夫。

胡愈之的归去来兮,势所必然。他回归中国,就像许多华侨叶落归根的曲线循环,何况他是中国文化界的重要人物。他笔名“沙平”,是鲁迅的学生,留学巴黎大学修读国际法,是中国的国际问题专家、翻译家、文学家,中国需要他。1949年后,他积极投入新中国的建设。1950年出任中国人民外交学会副会长,1954年担任全国人民代表大会党委会委员、文字改革会委员会副主任。1986年,他在北京逝世。

延伸阅读

牛车水,是华人移民在新加坡最初的聚集地、生活区。1980年代开始,就像新加坡市区里的其他传统空间,牛车水逐渐转变它的面貌,变得更为商业化,成为游客观光的地方。在《最后的牛车水》这篇散文里,梁文福深情地缅怀走进历史隧道的华人传统社区:

苗秀,以“闻人俊”笔名,参与这场“马华文艺独特性”论争。他的立场当然在于本土,反对作家的双国认同。比起涉入这场文学争辩更为重要的是,苗秀在1950年与1960年代的创作,显示华人身份认同的深刻转移,投入马来亚的独立、马来西亚的成立、新加坡的建国这些相继出现的政治浪潮里。

中国的五四运动,发生于1919年,迄今刚好100年。五四运动的政治改革与文学改良,虽然并未在当年完全达到目标,但影响非常深远,不仅仅冲击古老的中国大陆,也形塑离散的华人社会,包括新加坡的华文知识分子与作家。

而后的日据时期,新加坡历史上最黑暗的时刻,燃烧了王君实等人的亡魂。日军要改建新加坡为“昭南岛”,虽然日方宣称为“南方光明之岛”,实际却沦为杀戮华人之地。与中国气脉相同的离散华人,自然成了日本军队的眼中钉。

1988年,英培安《一个像我这样的男人》获奖,梁文福同年出版散文集《最后的牛车水》。那时候,梁文福读完华中初级学院,可能正在修读新加坡国立大学中文系。出生于华文教育系统,年少的他敏锐地察觉周围语文环境的转变,华人传统文化的流逝。

中国国族主义,在抗日救亡运动中达到高潮,席卷了中国民众与离散华人。新加坡成为整个南洋招募义军、筹募抗战捐款的最大基地。胡愈之与郁达夫等重量级作家纷纷离开中国,南来新加坡,通过报纸推广在地的抗日文学,凝聚离散华人爱护中国的情操。

胡愈之:归去来兮

郁达夫在1938年南来新加坡,胡愈之则在1940年12月抵达。胡在《南洋商报》任职,郁在《星洲日报》担任《晨星》副刊、《文艺》周刊主编。1941年1月初成立的“新加坡华侨抗敌委员会”,胡负责宣传部工作,郁则为执行委员。

就像他后来的许多小说里主题那样,《一个像我这样的男人》显示英培安的华校生情意结。面对英文的丰富含金量与至高话语权,经历华文在边缘地带的疲弱处境,英培安的唏嘘与愤慨,与其他许多华校生的落寞心情,是一致的。