黄逸梵1957年10月11日患癌去世,在她8月29日写给邢的最后一封信里,当年26岁的王赓武登场了,为黄逸梵最后的人生染上一抹传奇色彩:“王宓文的少爷上星期三赶来看我,送了一件棉被、一件皮大衣,还有一瓶麻油给我。他们八月二十三号已经下船了。本来王太太答应送我中国锅那些东西的,不想他们却送了这种东西来,我又用不着。不过人快死了,中国锅等东西也是没有大用处了。”

王教授一家与张爱玲母女再次连上,是从一封书信开始……

然而,王赓武认为黄逸梵的人生不单是她个人的传奇,也折射出那个新旧交替的时代,包括他母亲一整代中国女性的遭遇和命运。他说:“现在读了报道,才发现她是多么大胆、勇敢的女子。在那个时代离婚很不简单。民国以后到30年代那个新旧交替的时期,对中国妇女是很重要的一个转捩点。

黄逸梵在1957年3月6日的信,私底下对邢广生说:“王太太他们觉得做工是很失面子的。我自己可一点不是这样想……”经王赓武解释母亲的思维后,或许就更能明白她的出发点了:“我母亲50岁的时候把我叫去,说‘我现在50岁了,我已经老了。’我的祖母和外祖母都是在50岁去世的,她以为到了50岁,时候也差不多到了。我的母亲后来活到88岁。但她认识黄逸梵的时候已经50岁了,黄逸梵大她将近10岁,所以母亲觉得她这么老了是不应该出来做工的。”

当时61岁的她仍自食其力,打工维生,不但不觉卑微,还有一腔义无反顾的热血,“做工多是一点不对立刻就不做,另换一家。”这“老娘不高兴就不干”的打工和人生态度很符合读者心目中把自由摆第一的黄逸梵。她在信里提到开咖啡馆的梦想,但一周才赚七英镑,开“中国cafe”的资本从何来?《张爱玲与赖雅》作者司马新说,“她主要的收入来源是靠变卖她从中国带出来的几口衣箱中的古董。”但带在身边的古董在英国极难找到门路销售出去,唯有靠闺蜜在南洋和香港代寻买家。

王赓武在1986年至1995年担任香港大学校长。无独有偶,张爱玲也曾在1939年至1942年在港大念过书,日军入侵后炸断了她学业的发展,回到上海后,孤岛时期却成就了她的写作传奇。王赓武说:“我在港大10年,学生、校友、同事常提起张爱玲是我们的校友,有几个同事和校友对她兴趣很浓。我跟查良镛(金庸)吃饭时,他也谈起张爱玲,欣赏她的才气。”

黄逸梵在1957年3月6日和8月29日临死前写给邢广生的信都请她帮忙找人买下她的旧书,其中包括一套北京故宫博物院成立4周年时创刊,1936年停刊,共出了510期的绝版《故宫周刊》。信写周刊:“二次大战版都烧了……可以卖得很高的价钱。”此外,她手上值钱的旧书还包括《鸠衣图》和用“中国纸印的”弹词小说《梦影缘》等。“自傲”、“任性”字句背后藏着经济上真实的忧虑——黄逸梵在伦敦无亲无故,必须自力更生,手一停,房租、三餐就没着落了。

丁俨用半文言书写,她端丽的钢笔小楷像工整的铅字,印刻在时间的轨道上,循着她的字迹,让我们顷刻间穿越到1950年代的伦敦:

捉襟见肘变卖古董

在那个时代,丁俨也差点像黄逸梵一样,难逃缠脚的命运。王赓武说:“民国初年,母亲才五六岁,刚好要开始缠脚了。她缠了一年多,很辛苦。佣人在地下哭,母亲也替她哭,但是照老规则一定要她缠。后来辛亥革命了,解放了,也放了她的脚。她运气好,没有影响到她的脚。”

张爱玲母亲黄逸梵(原名黄素琼)晚年在伦敦的第二位人证出现了。他就是旅居狮城的历史学者,新加坡国立大学东亚研究所前主席王赓武教授。

事隔60几年,王赓武对黄逸梵的面容没留下太多印象,只记得她是一位“瘦瘦小小,不怎么高大”的老太太。大人在饭桌上说话,晚辈王赓武就静静旁听,也很少直接跟黄逸梵说话。他记得黄逸梵总是坐着说话,因此也没见过邢广生所说的,令她走路不好看的小脚。

他受访时不认为自己是黄逸梵晚年最后的人证。在他成长的岁月里,黄逸梵是时常拜访他父母的长辈,他更不知道她有个大名鼎鼎的作家女儿。

在伦敦父母家见过黄逸梵

王母怜悯黄逸梵遭遇

王赓武认为,严格来说,他并非黄逸梵晚年最后的人证。在他眼里,黄逸梵是一位常来拜访他父母的长辈,与他并无关系,真正与她有交情的是他的父母。

“女性那时候开始接受新思想,可以自由通婚,逃避封建风俗习惯,对旧式大家庭反感得很。你看巴金笔下的小说,这些五四文学与新思潮对那个时代的妇女的影响真的很大。我母亲本身对旧式家庭也很反感。她是南方镇江人,她自己的母亲,我的外祖母本来不愿意她嫁给我父亲,因为外祖母以为王家是北方人,家里规矩很大,男人势力大,妇女在家里的地位就很低,不好过。后来她发现我父亲的王家虽是北方人,但他的母亲,我的祖母本身也是镇江人,基本上还是南方人。”

对于黄逸梵出自名门,却沦落异乡,丁俨是怜悯和心疼的。王赓武说:“母亲知道张爱玲是作家,但不知她多有名。她那个年代的人更清楚黄逸梵的家世。她出自这么不得了的大家庭,怎么会落到如此可怜的下场?母亲当时跟我谈起她的身世都很不舒服。她很少说人可怜,会这么对我说是因为她没见过这样凄凉的故事,对黄逸梵的遭遇很深刻。”

王赓武虽自认是不深刻的人证,但他对母亲人生的了解,让他能补充和注解母亲的记录,使母亲也成了有力的“人证”,加入这有关于黄逸梵的对话。

这次黄逸梵的一封出土书信让王赓武与父母的名字和这对母女连上,有何感想?他以爽朗的笑声回答,或许这也是一个奇妙的传奇吧!

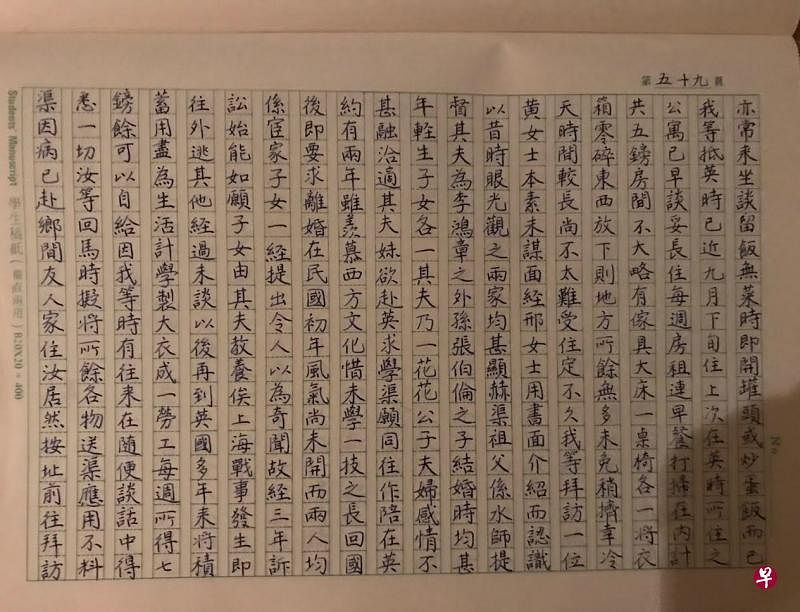

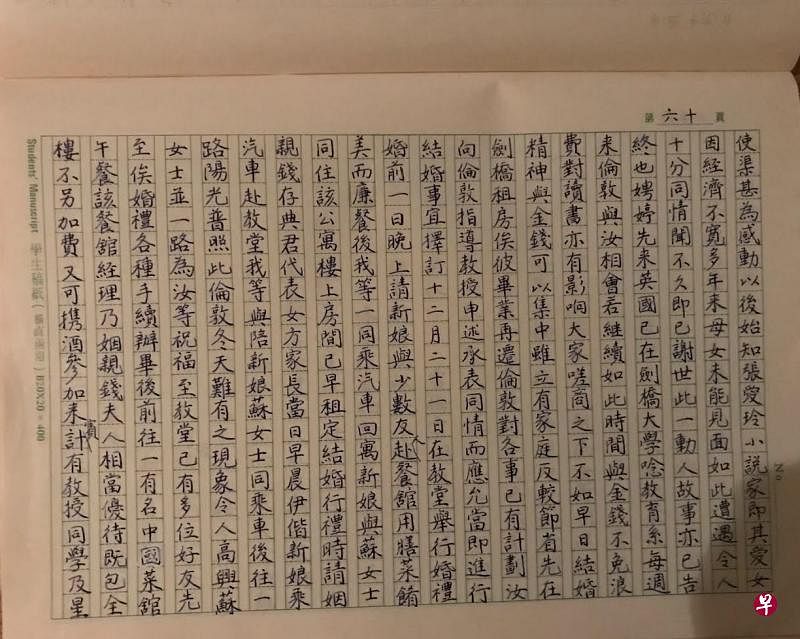

“住定不久我等拜访一位黄女士。本素未谋面,经邢女士用书面介绍而认识。以昔时眼光观之,两家均甚显赫。渠祖父系水师提督,其夫为李鸿章之外孙,张伯伦(张佩纶)之子,结婚时均甚年轻,生子女各一。其夫乃一花花公子,夫妇感情不甚融洽。适其夫妹欲赴英求学,渠愿同往作陪,在英约有两年,虽羡慕西方文化,惜未学一技之长,回国后即要求离婚。在民国初年风气尚未开,而两人均系臣家子女,一经提出令人以为奇闻,故经三年诉讼始能如愿,子女由其夫教养。俟上海战事发生即往外逃,其他经过未谈,以后再到英国。多年来将积蓄用尽,为生活计学制大衣成一劳工,每周所得七英镑余,可以自给。因我等时有往来,在随便谈话中得悉一切。汝等回马时拟将所余各物送渠应用,不料渠因病已赴乡间友人家住,汝居然按址前往拜访,使渠甚为感动,以后始知张爱玲小说家即其爱女,因经济不宽,多年来母女未能见面,如此遭遇令人十分同情,闻不久即已谢世,此一动人故事亦已告终也。”(备注:“渠”即是“他”和“她”,“汝”是“你”,标点符号为记者所加。)

王赓武透露,母亲虽与黄逸梵相识仅一年,但回忆录里有留下她俩相知的记录。访谈后,记者电邮要求看看那段有关黄逸梵的记录,两个星期后,王赓武寄来两页稿纸的图像,这原本不让外人过目的私家笔录,显现在手机屏幕上,变成黄逸梵伦敦晚年活生生的物证,让记者震撼得说不出话来,在征求他的同意后在这篇报道里引述这段文字。

王赓武说:“坦白说,我当时不知道她是张爱玲的母亲。我母亲也没跟我谈到这个事情。毕竟那个时候我还没看过张爱玲的书。50年代,我身边知道张爱玲的人不多。我是在60年代看了夏志清由耶鲁大学出版的《中国现代小说史》,他将张爱玲评为当今中国最优秀最重要的作家,才注意到她的小说。我研究的是学术不是文学,所以之前跟我讲黄逸梵是张爱玲的母亲,我大概也听不进去。”

王赓武去年出版的首本回忆录《非吾家》(Home is not Here)里,提到他母亲丁俨在1993年去世后留给他一叠用钢笔小楷书写、记载她从1930年代到1980年“半世纪的回忆录”——《略述我五十年之回忆》,他节选了数页译成英文,收录在书里,透过母亲的声音叙述他还未降临人世,以及当他年纪尚小时的家事。王赓武写道:“母亲说,她的人生有好多的事要跟我讲。但我们母子从没机会好好坐下让她对我细说从头。我带着忧伤的心情读着她写给我的回忆录。我因无法面对面倾听她的故事,而错过了她人生许多的片段。”

离开英国以后,王家不太谈起黄逸梵的事,王赓武说:“若不是你这篇报道,我都忘了这件事。”

旅居本地的历史学者王赓武教授,当年在伦敦与张爱玲母亲黄逸梵匆匆一别,竟成永诀!

这意想不到的发现来自黄逸梵生前写给吉隆坡密友,现年94岁的教育家邢广生的最后一封信。2月22日《早报现在》刊出《传奇的传奇》,报道邢在1948年,吉隆坡坤成女中教书时和教手工的黄成为忘年之交。不到一年,黄逸梵赴英长住,与邢鱼雁往来10年。邢广生在槟城受访时提供五封两人的书信,道出黄逸梵在伦敦最后一年的秘辛。

1955至1956年,他的父母到伦敦住了一年,不是“陪读”,而是当联邦总视学官的父亲王宓文退休后在研究文字学:“父亲看中了大英博物馆的图书馆有着丰富的藏书,对他的学问有帮助才来伦敦。我年轻时在吉隆坡常见到邢广生,她跟我的母亲十分谈得来,交情很好。1958年,坤成女中一位老师病了,我父亲还去代课几个月。黄逸梵是我父母到伦敦后,透过邢广生介绍才认识的朋友。那时,父母租下伦敦维多利亚火车站附近的公寓,我随获奖学金深造的妻子住在剑桥,到伦敦父母家探望时见过黄逸梵五六次。”

王母回忆录留下相知记录

王赓武(88岁)父母与黄逸梵在伦敦素有来往。1957年,王夫妇回马来亚已一年,但仍关心着黄逸梵,嘱王赓武在异乡给病重的黄逸梵送暖,看得出王家对黄有情有义。1957年8月,王赓武在英国获得伦敦大学博士学位后,正准备和太太林娉婷与孩子乘船回返马来亚。他在上船前遵照母亲的吩咐给黄逸梵送东西去。王教授在新加坡国立大学东亚研究所办公室受访时说:“我的母亲很同情黄逸梵晚年的处境,写信来嘱咐我家里有什么她适用的就给她送去。我们那时已将行李打包好,就从打算留下的物件中选了棉被、我太太的皮草大衣和一瓶麻油给她送去。皮草大衣是我岳母给我太太的,我们回马来亚后也用不到了,把它送给她。家里还有一瓶麻油,就顺便带过去。我们那时住在伦敦Shepherd's Bush一带,离黄逸梵寄住的汉默史密斯(Hammersmith)很近,独自前往,匆匆送去,对她最后一面未留下特别的印象,当时都不知道她病重。”王赓武一家三口在8月23日搭船返马,那匆匆一别便是他见到黄逸梵的最后一面。

邢广生说,黄逸梵晚年在伦敦的岁月很穷很苦,从她们的书信得知邢还曾寄20英镑给她。具体有多苦,我们从丁俨透露她一周只赚七英镑才一目了然。王母记录,她与王父“抵英时已近九月下旬,住上次在英时所住之公寓。已谈妥常住每周房租连早餐打扫在内计共五英镑。房间不大,略有家具大床一桌椅各一,将衣箱零碎东西放下则地方所余无多……”一间小房间的租金都要五英镑了,黄逸梵每周的七英镑扣除她位于11A Upper Addison Gardens的公寓租金和伙食,所剩无几。仅管如此,她在1957年3月6日尚未患病前写给邢广生的信仍看出她人生飞扬的一面。

相关阅读:

折射一代女性的命运

丁俨说黄逸梵“虽羡慕西方文化,惜未学一技之长”,或非她个人的判断,而该是和黄“在随便谈话中得悉”。这让记者想起张爱玲在《对照记》里对母亲个性的分析:“我看茅盾的小说《虹》中三个成年的女性入学读书就想起她,不过在她纯是梦想和羡慕别人。后来在欧洲进美术学校,太自由散漫不算……”在女儿眼中是“自由散漫”,不是“自由浪漫”,在她自己口里则是“自傲”和“任性”。就因为这点“自由散漫”,她年轻时在欧洲忙着过“自由浪漫”的生活,美术学校也肯定没念完,所以才“真正的一文都没有”,1948年到了吉隆坡坤成女中也只能教些美工课,不算是正式的教师,后来到英国也只能到工厂“制大衣成一劳工”。